普及活動

小学生のための歌舞伎体験教室

9日(火)歌舞伎の演技の体験~発表会

- 発表会

- 【第1部】

『寿曾我対面』1班

「体験教室」の報告

『寿曾我対面』2班

修了式

【第2部】

『寿曾我対面』3班

「体験教室」の報告

『寿曾我対面』4班

修了式

【講師・協力スタッフ】

中村梅玉

中村時蔵、市川團蔵、中村又五郎、中村雀右衛門

片岡孝太郎、中村松江、嵐橘三郎

中村歌昇、中村種之助

中村吉三郎 ほか

鳥羽屋三右衛門社中

歌舞伎囃子協会

丹崎健一(ツケ打ち)

竹柴吉松(狂言作者)

金井大道具、パシフィックアートセンター、藤浪小道具、日本演劇衣裳、松竹衣裳、

東京演劇かつら、東京鴨治床山、光峯床山、宮本卯之助商店、国立劇場舞台技術部

大名の渡りぜりふで舞台が始まります

五郎・十郎が花道から登場します

血気に逸る五郎を舞鶴がいさめます

工藤・近江・八幡。良いかたちできまりました

盃を受ける五郎

血気盛んな五郎を十郎がいさめます

鬼王が友切丸を届けます

友切丸を見定める工藤

最後は全員で幕切れの見得を決めます

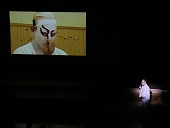

孝太郎さん、松江さんが 舞台の合間にスライドで教室の様子を報告しました

舞台で行われた修了式、梅玉理事からご挨拶がありました

舞台から客席に手を振る児童たち

修了証書を受け取って にっこり